Une histoire française de la traduction hommage à Pierre-François Caillé pionnier et bâtisseur

Une histoire française de la traduction : hommage à Pierre-François Caillé

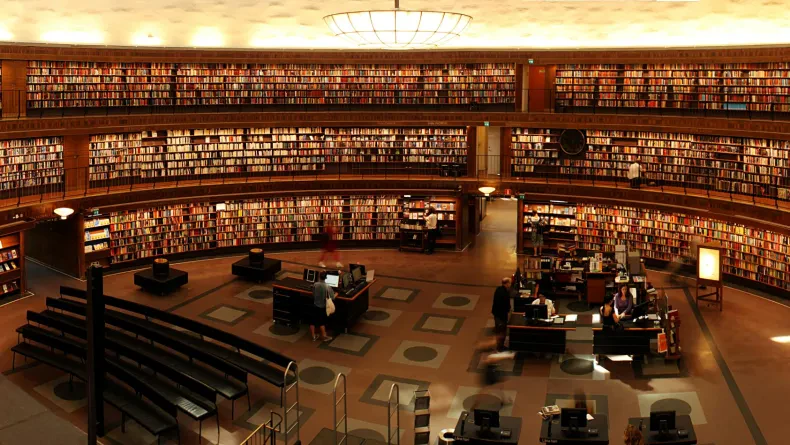

Un regard sur le patrimoine linguistique français

Cet article raconte l’histoire de la traduction en France, en croisant l’histoire et le présent, avec les voix des traducteurs toujours au centre. Il évoque le parcours de Pierre-François Caillé, pionnier de la profession, et la manière dont son héritage continue d’inspirer la qualité, l’éthique et le futur du métier.

Dans les coulisses d’un héritage

Depuis l’après-guerre, la traduction professionnelle en France s’est structurée autour d’initiatives collectives visant à reconnaître et à protéger le métier. L’une de ces initiatives, fondée en 1947 par Pierre-François Caillé, a marqué l’histoire de la profession : elle a permis d’élaborer des normes, de partager les bonnes pratiques et de valoriser le rôle du traducteur dans le dialogue entre cultures. Ces efforts ont contribué à définir une vision claire : la traduction est une discipline exigeante, déontologique et essentielle au dialogue humain.

Pierre-François Caillé, visionnaire discret

Né au début du XXe siècle, Caillé n’était pas seulement un linguiste : il était un bâtisseur d’idées. À une époque où la traduction pouvait être perçue comme secondaire, il pressentit la nécessité de fédérer et de soutenir les traducteurs. Sa démarche visait à créer un cadre où la compétence est reconnue, où les normes de qualité guident le travail quotidien et où traduire signifie avant tout comprendre et relier les humains, dans le respect d’une éthique partagée.

Pierre Caillé a joué un rôle clé dans la création de la Société Française de Traduction (SFT). Sa vision et son engagement ont permis de structurer et de promouvoir les initiatives liées à la télématique en France, favorisant les échanges entre chercheurs, industriels et institutions. Sa participation à la fondation de la SFT témoigne de son investissement durable dans le développement des technologies de l’information et de la communication.

« Cette mention n’implique aucun lien ou partenariat actuel avec la SFT, ni une approbation de leur part. »

Nuremberg : les premières cabines d’interprétation simultanée

Parmi ses contributions historiques figure sa participation à l’émergence de l’interprétation simultanée lors des procès de Nuremberg (1945–1946), où furent installées les premières cabines d’interprétation. Cette innovation illustre l’esprit d’exigence et de service public qui a marqué le début de l’organisation professionnelle des traducteurs : traduire n’est pas simplement transférer des mots, c’est créer un pont entre les pensées et les cultures.

La traduction comme patrimoine français

Les initiatives de Caillé et des professionnels de son époque ont accompagné les transformations profondes de la société française : reconstruction économique, échanges internationaux croissants, structuration des secteurs publics et privés. Aujourd’hui, cet héritage constitue une mémoire vivante de la profession, une source d’inspiration pour la pratique contemporaine et la formation des traducteurs.

Les bonnes pratiques pour le présent et l’avenir

Fort de cet héritage, les traducteurs et les structures professionnelles peuvent s’appuyer sur quelques principes essentiels pour assurer qualité et rigueur :

- Veiller à l’uniformité du vocabulaire spécialisé : créer et actualiser des glossaires pour garantir la cohérence terminologique.

- Appliquer des principes éthiques transparents et responsables : protéger la confidentialité, agir avec intégrité et rendre compte de ses choix professionnels.

- Entretenir et développer ses compétences : participer à des formations, tirer parti des retours d’expérience et évaluer régulièrement ses pratiques.

- Documenter les décisions : justifier les choix linguistiques et terminologiques afin d’assurer traçabilité et cohérence.

- Mettre en place des vérifications de qualité : relectures croisées, validation par des pairs et utilisation méthodique des outils disponibles.

- Favoriser la collaboration et le dialogue : échanger avec les rédacteurs, chefs de projet et spécialistes pour enrichir le travail collectif.

- Intégrer l’innovation avec discernement : évaluer de manière critique les outils automatiques et s’assurer que leur usage soutient la qualité et l’éthique.

- Accompagner les nouveaux professionnels : proposer mentorat, stages et opportunités concrètes pour transmettre l’expérience et former la relève.

Source : ISO 17100:2015 – Norme internationale pour les services de traduction, incluant contrôle qualité, documentation et déontologie.

Conclusion : une aventure humaine et technique

L’histoire de la traduction française, marquée par le travail de Pierre-François Caillé et les initiatives de son époque, montre que traduire est une aventure humaine autant que technique. Elle repose sur des professionnels attentifs, sur le respect des normes et sur le partage d’un savoir-faire qui relie les personnes, les cultures et les idées. Cet héritage historique continue d’inspirer le métier, tout en soulignant que la spécificité humaine reste au cœur de chaque mot bien choisi.

Commentaires