Vers une obligation de signature électronique pour les traducteurs assermentés : pourquoi s’y préparer dès aujourd’hui

Contexte et enjeux

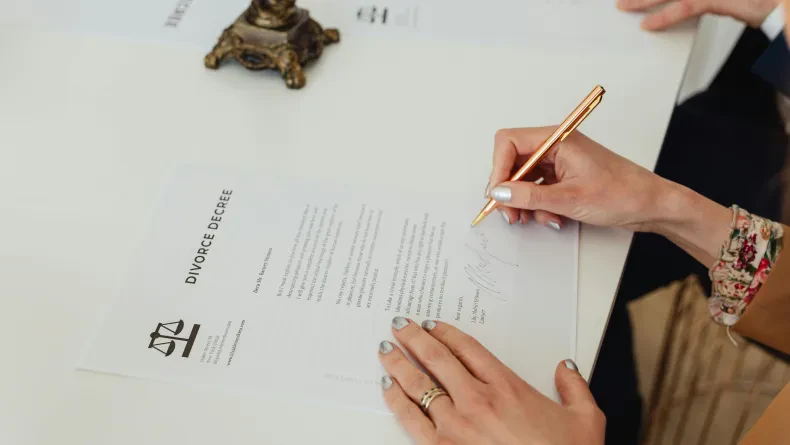

La fraude documentaire demeure un enjeu majeur pour l’économie et le fonctionnement de l’État. Les coûts qui en découlent touchent les finances publiques, les prestations sociales et la confiance dans les documents officiels. Falsifications de diplômes, actes d’État civil, contrats ou traductions assermentées – les exemples ne manquent pas et la réalité brute varie selon les sources. Dans ce cadre, la dématérialisation sécurisée des documents n’est plus une option mais une nécessité pour garantir l’intégrité et la traçabilité des actes juridiques. Pour comprendre les enjeux et les solutions, il est utile de se familiariser avec le cadre eIDAS et les signatures électroniques, notamment à travers la norme eIDAS.

Pour les traducteurs assermentés, cela signifie que les échanges numériques avec les autorités et les clients ne seront pas seulement possibles mais de plus en plus exigés. Or, la transition vers des procédures numériques sécurisées peut devenir une force si elle est anticipée et maîtrisée, offrant fiabilité, rapidité et compétitivité.

Cadre européen et tendances réglementaires

Le cadre européen tend vers une reconnaissance harmonisée des identités numériques certifiées et des signatures électroniques qualifiées (QES). Le règlement eIDAS 2, attendu dans les prochaines années, vise à étendre et à consolider l’usage de ces outils pour les actes administratifs et juridiques au sein de l’Union européenne. Pour les professions réglementées, comme les traducteurs assermentés affiliés au ministère de la Justice, cela se traduit par une probabilité croissante d’obligations et de standards communs à respecter. Pour approfondir, consultez la norme eIDAS et les évolutions associées.

Le coût de la fraude demeure mal mesuré faute d’évaluations consolidées; toutefois le phénomène progresse à mesure que se multiplient les outils numériques et les échanges électroniques.

Plusieurs professions réglementées (notaires, avocats, experts‑comptables, commissaires de justice) intègrent déjà des signatures électroniques conformes eIDAS dans leurs pratiques. L’objectif est clair : améliorer la traçabilité, réduire les risques de falsification et simplifier les échanges transfrontaliers au sein de l’Union.

Un horizon quasi inévitable pour les traducteurs assermentés

Selon les projections basées sur les politiques publiques actuelles et les obligations européennes à venir, la probabilité d’une obligation de signature électronique pour les traducteurs assermentés est estimée comme suit :

- D’ici 2027 — environ 50 % : harmonisation eIDAS et premiers décrets d’application

- D’ici 2030 — 70 à 85 % : dématérialisation complète des actes judiciaires

- D’ici 2035 — 95 % et plus : obligation généralisée pour tous les documents officiels

Cette évolution est conforme aux objectifs de l’État : réduction de la fraude, simplification administrative et traçabilité accrue des documents juridiques. Pour les professionnels, elle crée à la fois une fenêtre d’opportunité et un impératif de préparation, afin d’éviter les coûts et les retards liés à l’inconfort technologique ou à la non‑conformité. Pour comprendre les enjeux et les prérequis, voyez aussi les perspectives sur les enjeux de la signature électronique.

Pourquoi les traducteurs doivent se préparer dès maintenant

Plusieurs raisons soutiennent une préparation proactive, même si la réglementation n’est pas encore exprimée avec précision dans tous ses détails :

- Assurer la continuité de l’activité en évitant les ruptures lors des transmissions numériques

- Réduire les coûts liés à la non‑conformité et à d’éventuels litiges

- Renforcer la confiance des clients et des autorités dans la validité des traductions

- Élargir les services proposés (traduction + signature électronique certifiée) et gagner des parts de marché

- Préserver la compétitivité face à des acteurs qui auront anticipé la transition

Par ailleurs, la transition vers une signature électronique qualifiée peut être vue comme une opportunité d’améliorer l’intégrité des processus, d’automatiser certaines étapes et de réduire les risques d’erreurs liées à des scans ou des copies non fidèles.

Ce que cela implique pour les traducteurs assermentés

Passer à une signature électronique conforme eIDAS 2 suppose des choix organisationnels et techniques. Voici les principaux axes à considérer :

- Adoption d’une signature électronique qualifiée (QES) et vérification de l’identité du signataire par des prestataires qualifiés

- Intégration d’un flux de travail dématérialisé pour la post‑signature et l’archivage des actes traduits

- Conformité RGPD et traçabilité des actions avec des métadonnées et une chaîne d’audit fiable

- Maintien de l’intégrité des documents et protection contre la falsification

- Formation des équipes et adaptation des procédures internes (contrats, facturation, transmission)

Les signataires devront se fonder sur des plateformes tierces agréées qui gèrent l’authentification forte (MFA), la gestion des certificats et le stockage sécurisé des documents signés et des justificatifs d’authenticité. Pour une meilleure compréhension des mécanismes, vous pouvez consulter Comprendre la signature électronique.

Plan d’action pratique pour se préparer dès maintenant

Voici une démarche progressive en sept étapes pour les cabinets et les traducteurs indépendants :

- Réaliser un diagnostic des flux actuels : types de documents, volumes, destinataires, délais et risques liés à l’échange numérique

- Évaluer les besoins en matière d’identification et d’authentification (KYC) et choisir une solution QES adaptée

- Établir un cahier des charges pour la plateforme de signature et l’archivage, en privilégiant l’interopérabilité et les standards eIDAS 2

- Mettre en place un workflow de signature intégré au processus de traduction (préparation du document à l’archivage certifié)

- Former les équipes et préparer le support client : expliquer les nouvelles étapes, les délais et les garanties

- Tester le dispositif sur des documents types et réaliser des audits internes de conformité

- Communiquer proactivement auprès des clients et des partenaires sur l’évolution du processus et les bénéfices

Une mise en place progressive permet d’évaluer les risques, d’ajuster les pratiques internes et de démontrer rapidement les gains en matière de sécurité et d’efficacité. Pour des conseils pratiques sur les choix d’outils, voir Signature électronique qualifiée.

Bonnes pratiques techniques et organisationnelles

- Adopter une signature électronique qualifiée (QES) conforme au cadre eIDAS 2 et vérifier les homologues locaux des prestataires

- Prévoir une authentification forte (MFA, biométrie sécurisée) pour l’accès aux portails de signature et d’archivage

- Garantir l’intégrité et l’immutabilité des documents signés par des mécanismes cryptographiques et une horodatation fiable

- Mettre en place un archivage long terme et pérenne des originaux et des preuves de signature, avec des sauvegardes redondantes

- Conserver une chaîne d’audit complète permettant de retracer chaque étape : qui a signé, quand, sur quel document

- Former régulièrement les professionnels et intégrer les retours clients pour améliorer les processus

Les signataires devront se fonder sur des plateformes tierces agréées qui gèrent l’authentification forte (MFA), la gestion des certificats et le stockage sécurisé des documents signés et des justificatifs d’authenticité. Pour des détails sur les enjeux techniques, consultez Traduction assermentée et sécurité documentaire et Comprendre la signature électronique.

Quand et comment les acteurs de la LegalTech interviennent

Des plateformes spécialisées dans la traduction assermentée et la signature électronique anticipent déjà ces évolutions. Par exemple, des acteurs comme Swantrad proposent des solutions conformes aux standards eIDAS et intègrent des outils de signature électronique adaptés aux pratiques de traduction officielle. L’objectif est d’offrir un environnement où le traducteur ne se contente plus de réaliser une traduction, mais authentifie également la validité juridique de son travail. Pour élargir votre perspective sur les évolutions du secteur, consultez Traduction et sécurité.

Conclusion et appel à l’action

La question de l’obligation de signature électronique pour les traducteurs assermentés n’est pas encore tranchée universellement, mais les signaux économiques et réglementaires convergent clairement vers une mutation progressive et significative de la profession. Se préparer dès maintenant permet de réduire les risques, d’améliorer la sécurité des procédures et d’accroître la valeur ajoutée des services de traduction assermentée. Pour des perspectives adaptées à votre profil, découvrez Pourquoi choisir un traducteur assermenté.

En s’engageant tôt dans une démarche de préparation, vous vous assurez une transition ordonnée, vous gagnez en compétitivité et vous vous prémunissez contre les coûts et les retards liés à une adoption tardive. Aujourd’hui, l’opportunité est claire : investir dans les outils, les processus et les compétences qui permettront demain de proposer une traduction accompagnée d’une signature électronique authentifiée et d’un archivage sûr. Pour en savoir plus sur les enjeux et les avantages, reportez-vous à Les enjeux de la signature électronique.

Pour aller plus loin

- Les traducteurs assermentés devront-ils bientôt signer leurs traductions avec une signature électronique eIDAS ?

- La norme eIDAS : Un futur incontournable pour les documents numériques en Europe

- Signature électronique qualifiée pour traducteurs assermentés en France

- Pourquoi choisir un traducteur assermenté pour vos documents officiels ?

- Les enjeux de la signature électronique pour les traducteurs assermentés

Commentaires